在地球村和全人类命运共同体的呼吁和加持下,人们关于种族和地域,乃至国家洲际的分别心越来越浅,走向开明,走向一个文明的新高度。

趋势是好的,但是人类历史有文字记载至今,宗派的争战,国与国之间,人种与人种之间,大至国家,小至区域省份,甚至到乡村的分别观念还是根深蒂固。

天然的隔阂

我们应该正视这一问题的存在性,这是历史的烙印,影响至今。

所谓的人人平等,本质上是还没有达到人人平等,而往着这个方向去积极奋斗的呼吁,社会趋势也是如此。

消除阶级差异,消除城乡差异,现实中,这些差异是客观存在。

如果不能面对客观存在的问题,就谈不上解决问题,更加别指望进步和发展了。

把世界地图一摊开,我们会看到大陆板块和海洋,看到国界和海岸线,看到高山河流。

天地运化 ,自然界的形成,本来都是有疆界的,人居住在房子里面,也是有空间界限的。

这是因为人的肉体特征决定的。

三鉴与历史

同时,人的思想可以是无限的,精神世界可以是自由的。

人类之所以能够发展到今天,因为有了文字记录,经验积累还有优秀文化的沉淀,甚至文明的形成。

所谓三鉴:以镜为鉴,以古为鉴,以人为鉴。

语出《宋·欧阳修、宋祁·新唐书·卷一一零·列传第二十二 魏徵》 :“以铜为鉴,可正衣寇;以古为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失。朕尝保此三鉴,内防己过。今魏徵逝,一鉴亡矣。”

唐太宗李世民的诸多赞颂典故中的一个就是三鉴。

以铜为鉴,可以正衣冠,以人为鉴,可以知得失,以史为鉴,可以知兴衰。

思想没有界限,所以需要在镜子中审视自己,从别人的行为得失中审视自己,更要综合历史上的经验教训来审视自己。

而如实的记录历史和理解历史就很必要了。

外邦人与外乡人

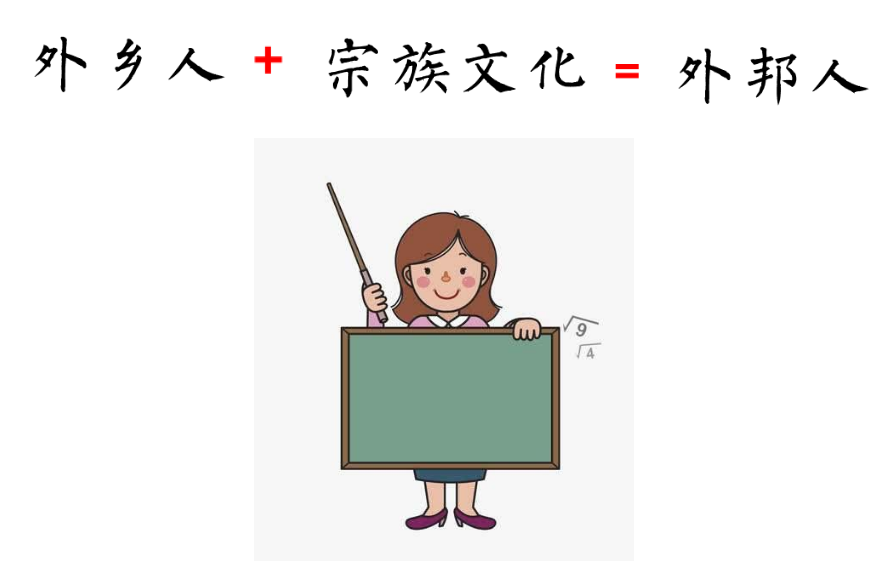

西方的外邦人观念是根深蒂固的,这是游牧民族的文化特征所促成,而对农耕文明而言,由于居住较为稳定固定,所以有外乡人的概念。

再加上我们的国家在秦朝就实现了大统一,所以那种封建邦国的概念就很遥远。

但是烙印在人们的基因上面的编码是一样的,就是地域的分别心,以及资源和产业的分配问题。

犹太人对任何由非犹太母亲所生或没有皈依犹太教的人的一种称谓。在希伯来语中,该词指的是非犹太个人,而不是非犹太民族。由于西方的非犹太人多为基督教徒,故又指代基督教徒。历史上,该术语曾在犹太人与非犹太人之间造成了一定障碍。

《塔木德》中便列出一系列反映这一障碍的条文。

如一些犹太法规规定:犹太人不得行走在身上带剑的非犹太人的左边。这显然是担心会遭到杀害。另一条犹太法规禁止犹太人向非犹太人出售犹太人专用布匹,以防止非犹太人装扮成犹太人进行捣乱或从事伤害犹太人活动。还有的法律条文规定了犹太人与非犹太人接触时应注意的事项,如禁止饮用非犹太人酿制的酒,不得食用非犹太人做的菜肴,特别是肉制品,不购买非犹太人出售的牛奶等等。中世纪,犹太法律还劝诫犹太人不要与非犹太人混居,以影响犹太人的精神生活。异族通婚更是受到指责。18世纪末,随着犹太人的解放和犹太隔都的解体,犹太人与外邦人之间的樊篱开始拆除,许多禁令不再有效。犹太人与非犹太人有了真正的接触和了解。犹太人不再把非犹太人看成是“外邦人”或“陌生人”。但是,相互间的不信任感仍在一部分人中和在一定程度上存在。

在中国的文化背景中,外乡人概念在宗族文化的综合加持下,类同与西方文化的外邦人概念。

一个外乡人,面对不同的文化,听着是似懂不懂的方言。当踏上这土地时,意味着以后的生活即将开始。唉,只有慢慢地去接受,尽自己所能去融入吧。

谁又愿意离乡背井,远走他乡呢?

说好听点,两个字:为了发展,为了更加美好的未来。

说难听点,还是两个字:谋生!

外乡人和本地文化文化的冲突与融合

在现代化,尤其是自工业化和全球化的高速发展至今,人们的迁徙,还是那个古老的需求,为了活下去。

当物质极大丰富以后,才有时间和精力去思考精神享受方面的事情。

纵观历史,横看世界各国的发展,外邦人(外地人)的融入,往往 带来高速的发展,形成新的城镇文明。

本质上,一个国家的文化,是有若干个,甚至无数个小的文化单位组合而成的。

外来文化对本地文化的融入过程是有争战的,在我国古代,甚至一直到清代民国,这些地方性的械斗事件,流血很多。

而对于现在世界上,尤其是中东地区,那种由宗派而衍生的战争,至今都没有停止过。

在共同富裕政策的倡导下,那些逐渐空心的村镇,到底是要促使外出的原住民和后代回流,还是引进新的血液,这是一个值得思考的问题。

从历史的发展来看,更新引进新的人才和劳动力才是不二的选择,那些回流的人背负了太沉重的包袱,往往都是不能回去了。

这里面有一个强烈的矛盾,就是中国人内心深处落叶归根的基因烙印。

落叶归根与宗族观念

这是一个中国古老的成语,也是中国传统文化中一个重要的文化基因。

无论在改革开放,共同富裕,和高速老年化时代,都是一个重要的文化组成部分。

是很多人,很多家庭为之付出时间精力乃至大数额的财力来支撑的一个精神支点。

很多人看到这个成语,会联想到赵本山演的那部电影。

那是一种精神的表达,无论经历多少困难,走过多长的路,都要达到的人生终点,死了也要到达。

正是基于这个基因烙印,很多在改革开放先富起来的人,很愿意回去自己的家乡投资,修桥造路,建学校和养老院。

甚至还会做一些比较浮夸的面子工程。

这种现象,在西方社会中是很少看见的。

比如他信和英拉就会来到丰顺寻根问祖,祭拜祖先,华人大使骆家辉就会回台山祭祖,而现在的美国总统乔,估计是不会去印度寻根问祖了。

这就是外邦人和外乡人的不同,其根本在于一个基因密码:宗族和姓氏。

外国人的姓氏文化烙印并不深。

宗族,指同宗同族的人。

原始的宗族可以并入更大的称为部落(tribe)的社区,也可以由于部落性庆典、狩猎活动或战争而偶尔结合起来。 指拥有共同祖先的人群集合,通常在同一聚居地,形成大的聚落,属于现代意义上模糊的族群概念。类似的用语还有“家族”,有时“宗族”和“家族”互相混淆使用。

一个宗族通常表现为一个姓氏,如春秋时期晋国六卿中的赵氏、韩氏、魏氏、智氏、范氏、中行氏六家。

并构成的居住聚落;一个宗族可以包括很多家族。

现在的宗族就是由同姓氏,同分支,并且居住或者祖籍相近的人和家庭构成。

融合才能发展

融合是一个文明发展到成熟阶段的特征,宗族的观念在现代化的发展进程中,应该退居到文化风俗层面的位置。

古代的宗族和外邦人文化中,都会出现一个问题,就是准法律机制。

粗俗来讲,宗族中的老大是有执法权的,甚至有准国家的号召力,可以发动大规模的械斗,甚至是小规模的战争。

传统文化,我们可以尊重他,但是不能超越法律,践踏人权。

不然这个地方的发展是不可能的。

融合的程度是可以形成指标和量化的,谁扯皮,谁抵挡,那个人肯定有见不到的利益链条。

珍惜当下,共同生存!

002.png)