李井泉 (中共中央政治局原委员)

李井泉(1909年11月1日-1989年4月24日),江西临川人 [1] ,中国共产党的优秀党员,久经考验的忠诚的共产主义战士,中国无产阶级革命家,中国人民解放军优秀的政治工作者;曾任中共川西区党委第一书记、川西行政公署主任兼军区政委,四川省人民政府主席,中共四川省委第一书记兼省军区第一政委,中共中央西南局书记、第一书记兼成都军区第一政委。当选为中共第八届中央委员、中央政治局委员,中共第十、十一届中央委员,中共中央顾问委员会常务委员,第三、四、五届全国人大常委会副委员长。

中文名 李井泉 国 籍中国 出生日期 1909年11月1日 逝世日期 1989年4月24日 毕业院校 江西省立第三师范学校 出生地 江西省临川

目录

1 人物生平

2 曾任职务

人物生平

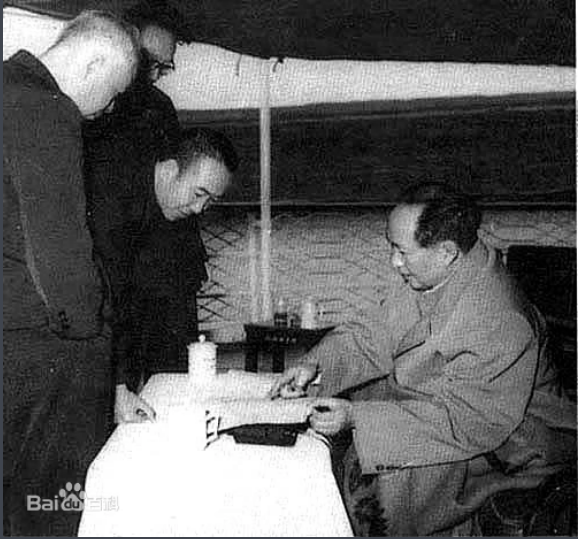

贺龙、罗瑞卿、谭政、李井泉在西柏坡

1926年,在江西省立第三师范读书时参加学生运动。

1927年春,加入共青团。8月组织农民参加南昌起义队伍,后留广东丰顺一带坚持斗争。应该在丰顺留隍高华富足黄礤片区。

1930年夏进入中央苏区,同年转为中共党员。历任红一方面军总司令部政委办公室秘书长、红三十五师政委、红军独立第三师政委,红三军团第一、第三补充师政委。

1934年,参加红一方面军长征。

1935年6月红一、四方面军会师后,调红四方面军工作。

1936年6月红四方面军与红二六军团在甘孜会师,7月红二方面军正式组建,任第二军第四师政治委员。10月抵达陕北。

抗日战争爆发后,任八路军一二○师三五八旅副旅长、政治委员,率部挺进晋西北岢岚、五寨一线开展抗日游击战争,参加创建晋西北抗日根据地。

1938年6月任八路军一二○师大青山骑兵支队司令员兼政治委员,率部由五寨进入雁北地区,继向绥远挺进,开辟了包括绥南、绥中、绥西地区大青山抗日游击根据地,粉碎日伪军多次围攻。

毛泽东视察长江时与李井泉、林一山等交谈

1940年11月晋西北军区成立,任第三五八旅兼第三军分区政治委员、大青山支队政治委员,顽强进行反“扫荡”、反蚕食、反封锁斗争,在绥西、绥南坚持抗日游击战争,保卫陕甘宁边区。

1942年9月中共中央晋绥分局成立,任组织部长。同年冬,任抗日军政大学总校政委,为人民军队输送大批军政干部。

1945年7月任晋绥野战军政治委员,协助贺龙领导晋绥军民展开对日伪军的攻势作战,攻克和挤掉日伪军据点,解放大片土地。

抗日战争胜利后,任中共中央晋绥分局书记、晋绥军区政治委员,领导晋绥解放区的土地改革运动,支援西北人民解放战争。

1949年赴四川,负责中共四川工委工作,配合人民解放军向西南的进军。

新中国成立后,曾任中共川西区党委第一书记、川西行政公署主任兼军区政委,四川省人民政府主席,中共四川省委第一书记兼省军区第一政委,中共中央西南局书记、第一书记兼成都军区第一政委。

1989年4月在北京病逝 [1] 。

曾任职务编辑 播报

李井泉为中共第八届中央委员、中央政治局委员,中共第十、十一届中央委员,中共中央顾问委员会常务委员,第三、四、五届全国人大常委会副委员长 [1] 。

李井泉为什么成为最有争议的人物之一 李井泉到底做了什么事情?

在我军第一次大授衔中,开国上将共授予了57位,但同时也有很多人因为转到了地方工作,跟军衔遗憾错过,之前介绍过很多人了,今天再来看看一个非常特殊的人物。

这个人,名叫李井泉,江西临川人。

对“李井泉”这个名字,今天的年轻人可能都不熟悉,但在上个世纪绝对是大名鼎鼎的人物,尤其是主政四川时期,因一件事而成为最有争议的人物之一。

咱先来看看他的革命经历。

李井泉1909年生于江西临川,上中学时就参加了共青团,1927年南昌起义时,年仅18岁的李井泉,就组织了一支农民自卫队,找到朱德的部队,要求参加起义。

1930年,李井泉被派去中央苏区送信,毛泽东一见到他,就被这个聪明精干的小伙子吸引住了,一席长谈后,李井泉留了下来,成为毛泽东的办公室秘书长。

后来,李井泉又相继在红四方面军、红二方面军担任军政委、师政委,成为我军少有的在三大方面军都干过的高级将领。朱老总评价他说:“政治军事皆能对付,是个精干人才。”

抗战爆发后,李井泉被任命为八路军120师358旅副旅长、政委。请注意,在八路军的6个旅中,旅长、副旅长最低也是上将。

抗战胜利后,李井泉又担任晋绥野战军政委,司令是贺龙,从此两人开始了配合默契的搭档生涯。

(图:左二为李井泉)

但新中国成立后,李井泉被派去大西南,担任四川省委第一书记、四川省政府主席、西南局第一书记等职,离开了军队,成为封疆大吏。

也正是在主政四川时期,李井泉经历了一件让他备受争议的历史性大事,愧疚一生。

这件事很多年来都众说纷纭,莫衷一是,但实际上并没有那么复杂,说起来也很简单。

大家都知道,四川自古以来都是“天府之国”,物产丰富,民生富庶,新中国成立后,每年都在往外调粮,支援全国各地。

转折点,发生在1959年。

1959年,全国开始陷入灾荒,各地求粮的报告如雪片般飞到中央。3月召开的政治局扩大会议上,中央决定从四川调出55亿到60亿斤粮食,支援全国,李井泉作为四川负责人,当场表示同意。

但是,形势很快就超出了李井泉的预料,四川也开始持续干旱,当年粮食就骤减60多亿斤。怎么办?李井泉为了顾全大局,没有向中央反应,而是号召全省人民勒紧腰带,支援全国。

但全国的灾荒程度同样超出了中央的预料,负责调粮的副总理李先念急白了头,实在没办法,只好把周总理请了出来,让他出面协调。

周恩来把各省负责人叫去,痛心又无奈地说,中央的机动粮已经全部发完了,北京、天津只有四天存粮,上海只有两天存粮,如果出了问题,国际影响谁都承受不了。

最后,周恩来少有地表达了强硬态度:今天谁不把任务接下来,就不散会了,我陪着大家都在这里反思。</p><p> 如果遇到这种情况,你会怎么办?你能怎么办?

今天的人可能会有很多想法,甚至自私一点也无可厚非,但在那个特殊的年代,每个人都是祖国的一块砖,国家利益就是最大的利益,因此,只能有一种选择。

李井泉回去后,流着泪向省委领导们通报了这件事,没有人反对,也没有人说话。因为谁都知道后果,没有人敢承担。

据统计,在那三年,四川共外调147亿斤粮食。同一时期,四川所有的县都流行浮肿病,死亡率高达53.97‰。

关于四川在那三年死了多少人,有很多种说法,最多的有一千多万,但都没有确切的证据。不管具体数字多少吧,这些外调的粮食,无疑都本该是他们的救命粮!

那么,谁来负这个责呢?作为四川一把手的李井泉,自然首当其冲。

可是,这能只怪他吗?

(图:李井泉陪同毛主席视察四川)

1960年,李井泉曾壮着胆子跟中央提出:四川绝不能再调粮了,就算太多一亿斤,也会造成几十万人的挨饿!

但是,你难,中央更难。</p><p> 在1962年的“七千人大会”上,李井泉做了检讨,没有提这是中央的决定,把所有问题都自己抗了下来。

后来,周恩来、邓小平、朱德也站出来为他开脱,比如周恩来就明确表示:“四川粮食调多了,责任在国务院,我是总理,责任在我。”

对这件事,毛主席也对他有过一个评价,说:“(李井泉)只懂得大公无私,不懂得大功有私。”</p><p> 晚年时,李井泉经常一个人默默发呆,他的儿子让他写回忆录,把当年的事情讲清楚,但他拒绝写,还说,不光他自己不写,以后他的后代也不能写。

今天的人很容易对他的做法产生质疑,思想解放嘛,但如果回到那个特殊的年代,谁又能说得清他是对是错呢?

002.png)