概括指出范仲淹义庄所定规则体现出的理念,并说出其建立义庄的目的?

李佳轩 2020-02-16 ·

唐朝中叶以来的社会经济关系变迁,使世家大族受到的最大冲击,就是经济地位的不稳固。宋代官僚阶层要想长保富贵,就不能不适应社会形势的变化,采取诸多新手段、新举措,以稳定经济地位,收合族属。范仲淹创建的义庄,作为一种前无古人的新举措,在家族发展史上意义重大,影响深远,向为研究者们所重视,论述已多。已有的研究成果,诸如陈荣照《范仲淹的义庄》(pp186-212)、邢铁《宋代的义庄》以及廖志豪、李茂高《略论范仲淹与范氏义庄》等等,多是就义庄本身立论,对范氏家族进行个案剖析则很不够。作为具有典型意义的家族建设新举措,如果能将义庄与范氏家族的发展结合起来进行考察,对说明宋代社会条件下的经济手段与世家大族发展之间的相互关系,无意是很有帮助的。笔者不惴谫陋,拟从这一角度加以探讨,以补前贤研究之缺。不妥之处,肯望教正。

一、义庄之创立与发展

皇佑元年(1049年),范仲淹知杭州。由于杭州与其家乡苏州相去不远,因而得以与族人有较多的接触。据范仲淹于皇佑三年正月八日所撰的《续家谱序》记载:“皇佑中(应为‘初’),来守钱塘,遂过姑苏,与亲族会。追思祖宗既失前谱未获,复惧后来昭穆不明,乃于族中索所藏诰书、家集考之,自丽水府君而下四代祖考及今子孙,支派尽在。乃创义田,计族人口数而月给之;又理祖第,使复其居,以永依庇。故作《续家谱》而次序之。”(pp731-732)

在《太子中舍致仕范府君墓志铭》一文中,范仲淹又说:“皇佑初,某来守钱塘,与府君(范仲温)议,置上田十顷于里中,以岁给宗族,虽至贫者,不复有寒馁之忧。”[5](P370)购买义田在是年十月,可知一年之内范仲淹在苏州为宗族做了两件事:一是续修家谱,一是创置义庄。 这一年,范仲淹61岁。

关于范仲淹创置义庄的动机,以往学者多认为出于范仲淹的公心和慈爱之心,是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”思想的具体体现,同时又是宋代“收族”观念的实践手段。这种看法固然不错,但更为重要的因素则没有被揭示出来。我们不妨先看看范仲淹曾对子弟说过的这样一段话:

吾吴中宗族甚众,于吾固有亲疏。然以吾祖宗视之,则均是子孙,固无亲疏也。吾安得不恤其饥寒哉?且自祖宗来,积德百余年而始发于吾,得至大官,若独享富贵而不恤宗族,异日何以见祖宗于地下,亦何以入家庙乎?[6](P863)、[7](P1174)

对于一个60余岁、为官数十年的老年高级官僚来说,与祖宗子孙同享富贵自然是一种颇令时人敬仰的思想境界。但不宜言表却更有吸引力的理想,则是如何使子孙后代长保富贵。在为乃兄范仲温所撰写的墓志铭中,范仲淹以“积善不诬,厥后其昌”[5](371) 作尾语,即已透露出了这样的信息。而其贤子贤孙们,也是完全能够领会得出其良苦用心的。范纯仁曾说:“先文正公置义田,非谓以斗米疋缣使能饱暖族人,盖有深意存焉。”[8](1170) 范仲淹五世孙范之柔亦曾明确提出,创置义庄是乃祖“欲为传远之计”[9](P1164) 的结果。南宋刘宰在为希墟张氏义庄作记时,曾引用了范仲淹的上述一段话,并分析义庄创建的动机说:“夫乐富贵而羞贫贱,我与祖宗同是心也;爱其子孙而不欲其贫且贱,我与祖宗同是心也。”[10](P579) 可见,无论是范仲淹自己的言论,还是其后裔或其他士大夫的理解,都是将创办义庄与子孙长保富贵绾连在一起的。

由于一些研究者只注意了义庄对贫乏族人的赡助,所以很容易将其视作慈善机构。但从范仲淹初定的十三条规矩中,我们即可以发现以下这样几条内容:

女使有儿女在家及十五年,年五十岁以上听给米。

每房许给奴婢米一口,即不支衣。

子弟出官人,每还家待阙守选丁忧或任川广福建官,留家乡里者,并依诸房例,给米绢并吉凶钱数。虽近官,实有故留家者,亦依此例支给。

对于家中使唤着女使、奴婢的族人来说,显然原本就是没有“寒馁之忧”的。至于“出官人”,即使不在官任或暂不领取俸禄,也不应有太大的生活问题。范仲淹对他们的支助,自然已超出慈善的范围。何况对其他族众的支助力度,也基本上达到了衣食无忧的程度。

明显具有慈善性质的条款,仅见一条:

乡里外姻亲戚,如贫窘中非次急难,或遇年饥不能度日,诸房同共相度诒实,即于义田米内,量行济助。

可以看出,义庄的慈善性质并非主流。范仲淹的主要动机是为家族长保富贵提供稳固的物质基础。这一点,从范仲淹后人的行为中还可以得到明显的印证。在陆续形成的续定规矩中,增加了对应举士人的资助及义学方面的内容,以便“使诸房子弟知读书之美,有以激劝”。[9](P1168) 牟巘在《义学记》一文中说:“范文正公尝建义宅,置义田、义庄,以收其宗族,又设义学以教,教养咸备,意最近古。”[11](P1188) 为了长保富贵,收合族众,加强宗族势力,范仲淹可谓殚精竭虑。

值得注意的是,尽管范仲淹为宗族建设不吝钱财,但他本人生活却十分俭朴。据说在他创置义庄的前夕,子弟曾劝他“治第洛阳,树园圃以为逸老之地”[12] ,被他断然拒绝。《宋史》说他“虽贵,非宾客不重肉;妻子衣食,仅能自充”[13](10276) ,想必不误。

义庄创建之初,范仲淹就已十分注重它对维持提高宗族势力的长久作用。建义宅,设义学,续修家谱,制订义庄规矩,草创之初便注意各种配套措施,考虑可谓较为周全。但范仲淹在义庄建成后的两三年内,便去世了。义庄的巩固和初期发展,主要是在范仲淹儿辈们手中完成的。以下几个方面,可以清楚地反映这一点。

首先,义田规模有了较大幅度的增长。义庄的主体经济势力是义田,初创规模为1000亩,范纯仁将其增加为3000亩。纯仁“自为布衣至宰相,廉俭如一,所得奉赐,皆以广义庄”[14](10293) 。其做法颇似乃父,但官位却过之,因而能够获得更多的俸赐,从而也就更有条件为范氏义庄多做贡献。

其次,义庄规矩在实践中得到不断完善,日趋严密。范纯仁兄弟先后十次续订规矩,分别为熙宁六年(1073年)、元丰六年(1083年)、绍圣二年(1095年)二月、绍圣二年四月、元符元年(1098年)、元符二年(1099年)、崇宁五年(1106年)、大观元年(1107年)、政和三年(1113年)、政和五年(1115年),平均4年左右续订一次。由于是“随事立规”,所以续订的内容,多是根据实际需要而产生的,具有更强的可操作性。如果说范仲淹的初定十三条“止具给予之目,仅设预先支请之禁”,基本上是赋予族人获得资助权力的内容;那么范纯仁兄弟续订的二十八条,则“关防益密”[15](P1172) ,主要是对族人相关责任的规定。权力和义务的相互结合,必然使得义庄在管理上日趋严密。

再次,义庄规矩得到了宋朝官府的支持,从而具有了政治上的保障。治平元年(1064年),范纯仁上书朝廷,述说在义庄的管理中,“今诸房子弟有不尊规矩之人,州县既无敕条,本家难为伸理,五七年间渐至废坏,遂使子孙饥寒无依”,并因此而要求“朝廷特降指挥下苏州,应系诸房子弟,有违犯规矩之人,许令官司受理”。这一要求得到了朝廷的批准。从此,义庄规矩以朝廷指挥作尚方宝剑,获得了政治上的保障。范氏子孙将其刻石于天平山白云寺范仲淹祠堂之侧,“子子孙孙遵承勿替”[16](P1160) 。

在两宋之际的宋金战争中,范氏义庄受到了战乱的冲击。政局稳定以后,义庄已经是“虽田亩仅存,而庄宅焚毁,寄廪坟寺,迁寓民舍,蠹弊百出,尽失初意”[17](P1165) 。战乱不仅破坏了义庄的一些基础设施,而且也使义庄规矩受到了冲击,制度不能得到较好地执行,从而使义庄日益向着崩溃的方向发展。楼钥《范氏复义宅记》对这一情况做了如下叙述:

中更兵毁,族党星散。故基榛芜,编民豪据为居宇,为场圃。僦直无几,甚失遗意。粟无所储,寓于天平山坟寺,倍有往来给散之劳。寻复圮废,改置城中,反寄他舍,病此久矣。[15](P1171)

看来范氏义庄的庄宅不仅受到破坏,而且为他人所占,仅能收取微乎其微的一点租金。尽管田亩尚存,但已失去了各种配套设施,不能发挥其应有的作用。

针对这种情况,范氏子孙尤其是文正位有官职的子孙,力图加以重建。官至奉议郎的范公武,“念此有年,赍志而殁”。其子范良器、范之柔兄弟“慨然自任,思图其新”。庆元二年(1196年),他们正式开始了义庄的恢复重建工作。他们所做的第一步,首先是“历告居民,尽除僦直,约期而遣之”。但这一步并不容易,因为有许多“不服者”不愿迁出,范氏兄弟不得不“诉于郡、于监司,以至上达台省”。由于提刑何异、太守郑若容“咸义此举,力为主张”,才使得范氏能够悉得故地。范良器兄弟所做的第二步,就是“首捐私帑,缭以垣墙;创建一堂,仍扁‘岁寒’,以祠文正;结屋十楹,以处贫族;就立新仓,寖复旧观”[15](P1171) 。这样一来,义庄的硬件建设便得以重新恢复。接下来便是制度建设问题,所以范良器兄弟所做的第三步,便是“参定约束,加备于前”[17](1165) ,范良器还“亲掌出纳一年,以为后式”[15](1171) 。他们还“经本州镂给板牍,揭示义宅”。尽管如此,时任左司谏的范之柔还不放心,又学范纯仁的做法,上奏朝廷,要求“特颂睿旨札下平江府”,保证新规旧约的执行。这一要求也得到了朝廷的批准。

庆元二年(1196年)以来范良器、范之柔兄弟对义庄的重建,在范氏义庄发展史上意义重大。它表明义庄经受住了社会动荡的考验,也表明范氏家族的核心势力仍出自范仲淹一系(即文正位,范良器兄弟为范纯佑后代)。

尤其值得注意的是,南宋时期范氏义庄政治地位和社会声望的不断提高。除了范之柔上奏获准,义庄规矩的执行重新获得政治保障以外,南宋朝野人士还对范氏义庄给予了各种各样的特殊关照。其中最主要的表现,有以下三个方面:

一是官府对义庄赋役的与免。在嘉定三年(1210年)范之柔主持的《续定规矩》中,曾提到“义庄及白云功德寺差役并应干非泛科敷并蒙官司蠲免”问题。嘉熙四年(1240年),提领浙西和籴所认为“范文正公义庄乃风化之所关”,理应“与免科籴”,因此免除吴县、长洲县范氏义庄劝米共计九百七十三石六斗二升。[18](PP1086-1087) 可见,义庄在经济上享有赋役与免的特权,逐渐成为宋朝政府统治下的经济特区。

二是地方官对范氏的优崇。南宋时期,范仲淹作为家乡的先贤,成为地方官员进行社会教化的楷模。因此,历任地方官无不对范氏家族和范氏义庄另眼相觑,多加优崇。咸淳十年(1274年),平江府知府潜说友有感于本府未有范文正公专祠,乃“事关风化”的要事,因此不顾财力“窘乏”,于范氏义庄之东建筑范仲淹祠堂。在建成了“为屋六十楹”的大祠堂之后,又“拨没官田土,拘收租米,充春秋二祀之费”。在范氏义庄附近建立的官方范仲淹祠堂,对提高范氏家族和范氏义庄的政治地位,无疑是有极大帮助的。祠堂“春秋二祀,太守率其属亲莅”[19](pp1087-1088) ,可见,祠堂祭祀的仪式、规格,是很不一般的。

三是名人的宣传。由于范氏义庄的收族作用明显,逐渐受到了理学家们重视。许多知名人士纷纷撰文,对义庄加以宣传和褒奖。如刘清之“尝序范仲淹《义庄规矩》,劝大家族众者随力行之”[20](p12957) 。流传至今的此类文章,北宋时仅有钱公辅《义田记》一文,南宋时则有楼钥《范氏复义宅记》、孙应时《范氏义庄题名》、刘榘《范氏义庄申严规式记》等文。此类文章的逐渐增多,无疑促进了范氏义庄知名度的不断扩大,许多宗族纷纷效法范仲淹的做法,创建义庄,并借鉴范氏义庄的管理经验。范氏义庄逐渐成为宗族义庄建设的楷模。

通过南宋朝野人士对义庄的各种特殊关照,范氏义庄的政治地位和社会声望得以不断提高。这既是义庄发展的表现,又反过来对义庄的稳定发展具有明显的积极意义。

范氏义庄在两宋200余年的发展,尽管曲曲折折,并非一帆风顺,但毕竟逐渐稳定下来,在宋代的社会土壤中扎住了根。就这一点而言,已可说是社会奇观。要知道,宋代普遍的社会现象已是“田宅无定主”[21](P162) ,其土地所有权转移之频繁,时人甚至用“古田千年八百主,如今一年一换家”[ ](P494)之类的语言来加以形容。范氏义庄的发展,不但表现在制度的完善、地位的提高、声望的扩大等方面,而且其田产的规模,也在不断增加。初创时为1000亩左右,至嘉熙四年(1240年)提领浙西和籴所与免科籴时,其规模为吴县897亩、长洲县2271亩3角,合计3168亩3角。

二、义庄对范氏家族的作用

义庄的创立作为范氏家族发展史上划时代的一座里程碑,对宋代范氏家族的发展无疑起过多方面的重要的作用。具体而言,主要表现在以下几个方面。

首先,义庄赡养、团聚了大批家族成员。苏州的范氏族人,均为范隋后裔,至北宋中期已经过四五代人的繁衍。人口已具有一定数量规模,贫富分化也已非常严重。范仲淹虽出身于仕宦支系,但由于家世衰替,甚至“欲还范姓,而族人有难之者”,而不得不声称“止欲归本姓,他无所觊”[6](863) 。义庄初建时登记在册的族人数量为90口。当时的千亩义田“岁入粳稻八百斛。以其所入,给其所聚,霈然有余而无穷”[23](P1169) 。此后,范氏家族人口不断增多,义田虽经过一些波折,但规模也在扩大,且逐渐稳定下来。至南宋时期,3000余亩的义田已赡养了数百口范氏族人。在范良器兄弟使义庄“岿然复兴”之时,养活族人约四百五十口,与初创时相比,已是“五倍之矣”[24](P1173) 。

在义庄的庇护下,的确有大批贫穷的范氏族人避免了流离失所、迁徙他乡的命运,因为有着稳定的生活来源,自然就可以安土而居。同时,由于义田对“仕而家居”者同样予以支助,所以又对许多仕宦者回归故乡产生了吸引力,从而团聚了更多的家族中的精英成员。而两宋时期仕宦不归故乡是较为普遍的情况。就范仲淹一系来说,出于仕宦的需要,子孙曾落户于京师附近的许昌,尽管仍与苏州的范氏族人有着十分密切的联系。受到两宋之际的战乱冲击之后,不得不南迁。但与其他世家大族南迁后星散各地有所不同,南迁的范氏族人受义庄团聚力的吸引,基本上均落籍于苏州地区。南宋家铉翁以十分羡慕的口气说:“(范仲淹)立义庄,聚族而居之,至今二百余年,范氏裔孙列居文正坊中。”[25](P293) 可见,义庄对范氏家族成员具有稳定而长久的团聚作用。

其次,义庄为族人的教育提供了有利的条件。范仲淹是以科举起家的士大夫,他在为政过程中十分注重教育,所至各地,兴学倡教,不遗余力。义庄创置的动机,就包含有他教育族人的思想在内。虽然在其初创时手定的规矩中尚无有关教育的条目,但在范纯仁首次续定的三条规矩中,便已有了详细的有关义学教师选拔和待遇的规定:

诸位子弟内选曾得解或预贡有士行者二人充诸位教授,月给糙米五石(若遇米价每石及一贯以上即每石即支钱一贯文),虽不曾得解预贡,而文行为众所知者,亦听选,仍诸位共议(本位无子弟入学者不得与议)。若生徒不及六人,止给三石,及八人给四石,及十人全给(诸房量助出钱以助束修者听)。

牟巘在《义学记》一文中说:“范文正公尝建义宅,置义田、义庄,以收其宗族,又设义学以教,教养咸备,意最近古。”[11](P1188) 必定是有一定根据的。在家族内部,有教师,又有学校,自然使家族成员受教育有了方便条件。更重要的是,稳定的经济来源,足以使族众衣食无忧,这就为他们安心读书提供了基本保障,更何况家族内的教育又是全部免费的。

再次,义庄对范氏家族成员的仕宦具有一定的作用。范氏家族成员在教育中的有利条件,即已为他们从事科举考试奠定了基础。同时,范氏义庄还为实际赴考的子弟提供经费资助和奖励,鼓励子弟赴考。熙宁六年(1073年)的续定规矩中这样一条:

诸位子弟得大比试者,每人支钱一十贯文(七十七陌下皆准此),再贡者减半,并须实赴大比试乃给。即已给而无故不试者追纳。

嘉定三年(1210年)的续定规矩,又根据实际情况做了如下调整:

旧规诸房子弟得贡大比者,义庄支裹足钱十千金。物价翔贵,难拘此数。如有子弟得解赴省,义庄支官会一百千,其钱于诸房月米内依时值均克。其免举人及补入大学者支官会五十千,度使诸房子弟知读书之美有以激劝。

更重要的是,义庄为家族提供了稳定的经济基础,家族成员在日益加剧的社会竞争中有了一个避风港。这就使家族的发展不至于骤起骤落,即使有波折,也不会使家族整体上衰败到一蹶不振的程度,而是总有重新兴起的条件和机会。在历史的短时段内,这种作用可能不甚明显,处于一种潜在的状态中。但在长时段内,潜在的作用就会得到充分的体现。透过范氏家族在宋代的发展历史,时人即已看出了这种作用。南宋刘宰甚至发出了这样的疑问:“何近时名门,鲜克永世;而范公之后,独余二百年,绵十余世而泽不斩也?”[10](P580)

不过,就两宋时期而言,义庄对范氏家族世家大族地位的维持作用,毕竟是次要的,不能估计过高。北宋时期的范仲淹支系,对义庄的贡献是主要方面。由于定居于中原地区的许昌,成员从义庄中得到的实际助益并不多。这一时期范仲淹支系仕宦的昌盛,主要得利于其他各种因素,如荫补、婚姻关系、社交关系以及范仲淹声望的影响等。经济上由于有两代高官仕宦所得的丰厚俸赐为主要来源,再加上范氏俭朴家风的作用,至北宋末期尚没有衰败的迹象。南宋时期义庄的作用的确较为明显,但范氏世家大族地位的维持仍是多种因素促成的。

应当加以注意的是,在宗族内部,义庄使范仲淹直系后裔基本上确立了族长的地位。元朝初年的范士贵,曾“充平江路学职,兼管本族义庄、义学勾当”,据云“系先贤范文正公嫡孙”[26](P1089) 。方回在其诗注中提到的范氏族长范邦瑞[27](P994) ,亦被称为范仲淹之八世孙。这说明,从增广义庄的范纯仁,到恢复义庄的范良器、之柔兄弟,再到异代鼎革后的范士贵、范邦瑞,范氏家族的领导人基本上是产生于范仲淹直系后裔之中的。由于在管理规矩中逐渐增加了各种对族人的惩戒内容,这些内容不但与族人的经济利益相联系,而且重要处罚还要“诸房具申文正位”[17](P1167) 。因此,义庄又为范仲淹直系后裔中的领导层实施家法族规提供了基础。明人方苞曾说:“范氏之家法,宗子正位于庙,则祖父行俯首而听命。过愆辩讼,皆于家庙治之。故范氏之子孙,越数百年,无受罚于公庭者。盖以文正置义田,贫者皆赖以养,故教法可得而行也。”[28] 可见,义庄在教养、团聚族人的同时,也束缚、控制住了族人。

三、结语

两宋时期社会经济关系的变迁,使官僚家族长期维持已有的社会地位变得越来越困难。虽然依靠荫补、科举竞争、婚姻关系等手段,使大官僚家族的社会地位一般可以维持两三代人的时间,但由于没有稳定的经济基础,其衰败也是较为迅速的。义庄的创置,为家族提供了一个基本的经济保障,对家族地位的维持起着潜在的和持久的作用。

范仲淹家族以科举而兴,又靠荫补、婚姻关系等手段使家族获得了进一步的发展,创置和经营义庄使这一家族在两宋时期没有彻底衰败,维持了较为长久的世家大族地位,成为宋代世家大族学习的楷模。

义庄规矩:宋代范仲淹的开创

2018-02-12 23:51

“人生知足何时足”

——乡土生活

乡土生活恬静、优美、安谧,土生土长的乡间人虽然艰辛朴素,但充满中生机,简单而知足,遵循着自己传统与规矩自在地生活。

赡济族人——义庄规矩

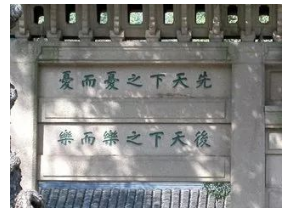

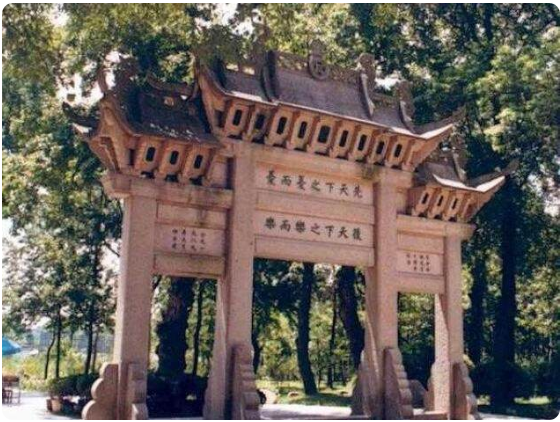

《义庄规矩》是范氏家族的家规,由宋代范仲淹父子制订。范仲淹祖籍彬州,生于苏州吴县。他毕生不仅在地方和中央行政、军政方面都做出过杰出贡献,而且,他还是一位热心公益事业的慈善家。晚年,范仲淹捐献毕生大部分的积蓄,在家乡苏州购置良田千馀亩,设立义庄。这种义庄在家族的内部创设,在家族范围内进行慈善救助,捐赠者购买相当数量的田地,所收取的田租用于慈善事业,是族中所置的赡济族人的田庄,类似于今天的慈善机构,故此以“义”为名。义庄的开创者是范仲淹,范仲淹高尚的道德情操在乎日言行举止中其表现之一就是“乐善”好施,而他本人为官清廉,生活极度节俭,文名事功,彪炳青史。范仲淹还没有显达的时候,苏州宗族对范仲淹并不善良,因害怕范仲淹分家产而阻挠他归宗。而范仲淹以德报怨,晚年对苏州宗族竟然有如此大笔的慈善捐献。范仲淹类似的慈善之举,不计其数。晚年知杭州期间,设立义庄,更是当时社会上罕见的慈善事业大手笔。此外,范仲淹还在他的第二故乡淄州长山购置义田四百馀亩.以报答朱氏家族的养育之恩。范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的胸襟怀抱,在兴办义庄一事中有充分的体现。

根据范仲淹亲自订立的《义庄规矩十三条》所记载,义庄赡济的内容包括口粮、衣料、嫁娶费用、丧葬费、科举费,此外还有义学、房屋借居、借贷等。总之,几乎涵盖了族人在现实生活中的所有问题。赡济的对象是居住于本乡的族人(子弟中有外出做官的,不算在内),不分贫富,一视同仁。范仲淹创立“义庄”后,于当年订立《义庄规矩》,刻于榜上,令族人遵守执行。它以条文的形式,对范氏家族的全体人员规定了行为准则。范仲淹的《义庄规矩》的出现,这是对过去只重视劝谕的中国家庭教育思想的发展,是一个突破,值得关注,其最大的特点是有奖有罚,奖罚分明,奖罚结合。

义庄规矩制定比较详尽,从米、绢、钱发放的对象、数量、方式、管理、监督等事项,都有具体可操作的规定,可见范仲淹于设立义庄、资助族人一事已经深思熟虑。而这么多田产也应该是一个陆续购置的过程。规矩中有几方面值得注意:义庄主要是周济宗族的,顾及乡亲和姻亲;宗族发放对象不论贫富:粮食、布匹、奴婢口粮、红白喜事、其他急难事宜,周济范围非常宽泛;周济对象特别照顾无经济收入的妇女,对再婚妇女并无歧视:义庄制定了相关的管理、监督规矩。

更加难能可贵的是,范仲淹的几位儿子都能遵从父训,承继乃父志愿,光大乃父事业。父子同德,心意相通。这样乐善好施的行为,在范氏父子看来是最为寻常普通的。在范仲淹诸子中,范纯仁用于义庄的精力和钱财是最多的,对义庄规矩的完善也贡献最大。见于记载的范仲淹诸子对义庄规矩的修订完善一共八次,可见范仲淹诸子对义庄事业的极端重视和大量财力、精力的投入。修订完善内容中最重要的有两条:第一,子弟前去参加科举考试的.领钱十贯,再次赴考的减半。领钱不参加考试的,追缴。第二,子弟品行、文品出众而充任教师者,学生满十人,每月领糙米五石:学生满八人,领糙米四石;学生不满六人,领糙米三石。这都是范纯仁修订的,体现了乃父重教育科举之人才培养的一贯思想。其馀修订,或监督“掌管人”,或针对田产、仓房管理,或完善领取制度,或涉及虚报冒领,条例修订非常细致。修订规矩中有这样一条:遇到规矩中“不尽事理”,掌管人与诸房共同商议修订,在祠堂向范仲淹灵位禀明,而后施行。这样就能保证义庄规矩不断修订完善。

而后,范氏后裔多有热心义庄事务、事业者。南宋宁宗庆元、嘉定年间,范仲淹五世后裔范之柔与兄弟范良器等重新整顿义庄,极力经营,恢复了义庄原来的规模。范之柔且将过程与规矩禀明朝廷,皇帝再次为此下旨颁布施行。范氏后裔对义庄也多有捐献,如明末范允临捐助田地100亩,清初范瑶捐助田地1000亩等。历代当地官府也多有积极参与义庄之重整者,监督义庄规矩的贯彻实施。历代朝廷也都特别下诏,免除范氏义庄所应承担的差役和部分赋税。这一切都是范仲淹巨大的人格、道德魅力感染所致。一直到清末宣统年间,义庄仍然有田产5300亩,运作良好。范仲淹不仅开创了义庄慈善事业.其所开创的义庄生命力之强,前后运作八百多年,“前无古人,后无来者。”亦是中华民族慈善事业的一大奇观。

宋代社会官员奢靡成风,而范仲淹的生活才是真正的清简俭节。据说,范仲淹晚年有一习惯:入睡前在心里核计家中一日的饮食等费用,家庭费用与所做的事情相称,才能安心人眠。范仲淹创建的“义庄”不但在家族发展史上意义重大,影响深远,而且与宋代范氏家族的发展具有密切关系。范氏家族以科举而兴,又靠荫补、婚姻关系等手段使家族获得了进一步的发展,创置和经营“义庄”使这一家族在两宋时期久盛不衰,维持了较为长久的世家大族地位。而这种前无古人的新举措,在家族发展史上意义重大,影响深远。 由此,范仲淹开启了宋代慈善事业的一个新时代,对后人从事慈善事业,也有深远影响。而其所创的范氏“义庄”绵延达八九百年。一个民间、家族性的慈善机构,能够延续如此之久,在中国历史上独一无二,足见其深广的智慧。

**部分图片来源于网络,文章转载请注明出处

END

主持全国和省级课题16项,发表论文200多篇,《新华文摘》、人大复印资料、《中国社会科学文摘》等转载多篇;撰写书籍60多本。多次到美国、法国、日本、韩国、澳大利亚等国家和香港、澳门、台湾等地,进行讲学与交流。

此人61岁不退休,反而干出了一件影响近千年的事情

历史大学堂 发布时间: 2017-04-11 14:44

百家榜创作者,匠心计划创作者,优质历史领域创作者,活力创作者

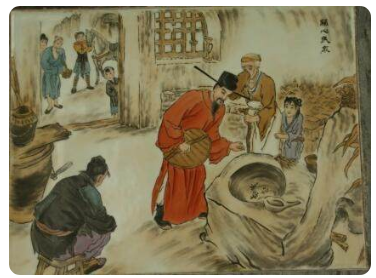

北宋皇祐二年(公元1050年)十月,61岁的杭州知府范仲淹决定,在自己的老家苏州府吴县、长州县购买良田一千亩,再买一座大宅院。

范仲淹也是人,到了这个年纪,革命意志消退,搞点求田问宅,也算人之常情。正常,太正常了。

然而,范仲淹的高大之处就在于,他此举并不是为了自己。他此举的目的,是为了首创一个史上前所未有的非政府慈善机构——义庄。

此时的范仲淹,绝不会想到,他首创的这个机构,史称的“范氏义庄”,将从北宋一直运行到民国,历经近千年风雨而屹立不倒,创造一个不朽的传奇。

所谓“范氏义庄”,就是范仲淹用自己的多年官俸积蓄,购买良田以收租米,然后用来赡养范氏族人,购买大宅用来供范氏族人集中居住。这是一种通过慈善救济的方式,为范氏族人提供最低生活保障的机构。

“范氏义庄”的存在,增强了集中居住在苏州府的范氏族人们,向历朝历代政府纳税的能力,增强了他们抵御自然灾害的能力,保证了范氏族人的繁衍昌盛。

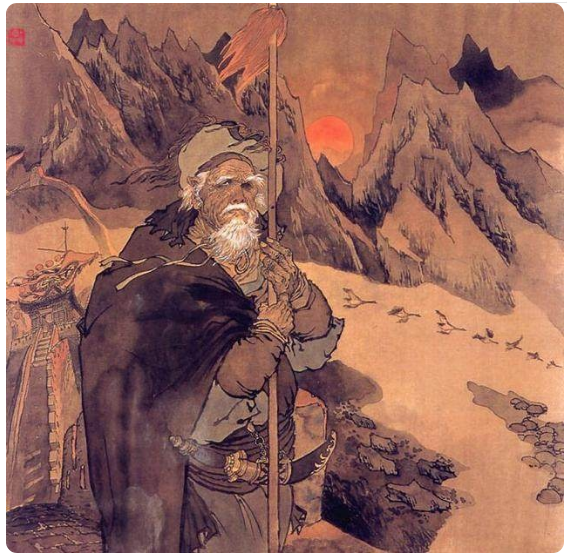

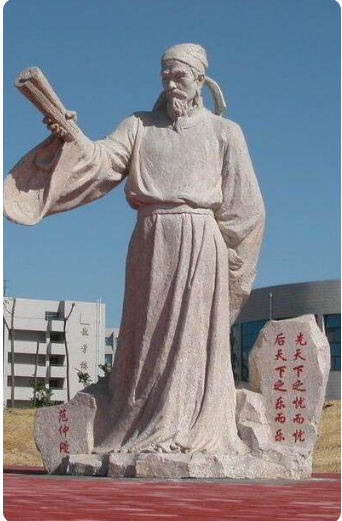

(图)范仲淹(989年8月29日-1052年5月20日),北宋杰出的思想家、政治家、文学家。

北宋皇祐元年(公元1049年),60岁的范仲淹出任杭州知府。此时的他深知,无论仕途,还是生命,自己都已进入了下半场,该考虑下以后的养老和身后事了。

子侄们劝他,“治第洛阳,树园圃,以为逸老之地”,因为范仲淹的母亲安葬于洛阳。然而,范仲淹却另有一个惊人的创意。

他在《告诸子书》中说:

“吾吴中宗族甚众,于吾固有亲疏,然吾祖宗视之,则均是子孙,固无亲疏也。苟祖宗之意无亲疏,则饥寒者吾安得不恤也?自祖宗来,积德百馀年,而始发于吾,得至大官。若独享富贵而不恤宗族,异日何以见祖宗于地下,今何颜入家庙乎?”

换句话说,范仲淹把自己能够“得至大官”的原因,归结于范氏祖宗“积德百馀年”。因为这个原因,他就要回报范氏族人,要“恤宗族”。

怎么恤?设立“范氏义庄”,由“义田”、“义宅”、“义学”三大部分构成。

“义田”在义庄创设之时,即有一千亩之多,是“范氏义庄”的经济命脉。“范文正公自政府出,归乡……买负郭常稔之田千亩,号曰义田,以济养群族。”

这一千亩良田,并不分给族人,也禁止族人耕种,而是租给范氏以外的人耕种,以所收的租米来赡养范氏族人。

为此,范仲淹于皇祐二年(公元1050年)十月手订义庄规矩十三条,规定了义田所收的租米,“谁管理”“赡养谁”“如何赡养”等基本原则,包括米绢钱发放的对象、数量、方式、管理、监督等事项。

比如:

“一,逐房计口给米,每口一升,并支白米。如支糙米,即临时加折。”

“一,男女五岁以上入数。”

“一,女使有儿女在家及十五年、年五十以上,听给米。”

“一,冬衣每口一匹,十岁以下、五岁以上各半匹。”

“一,嫁女支钱三十贯,再嫁二十贯。”

“一,娶妇支钱二十贯,再娶不支。”……

显然,范仲淹的规矩之中,充满了一些人性化的亮点:族人不论贫富,均予发放;对于无经济收入的妇女也予发放;再婚妇女不歧视,也予发放。

当时,“义田”购买的消息传出,范氏族人前来聚居者,有近百口之多。为解决集中居住问题,范仲淹又在苏州灵芝坊购买义宅一座,占地约二百亩,三面环水,风景优美,以供族人聚族而居。

与此同时,范仲淹还在苏州兴办“义学”:“初公买田以赡族,而族滋大,立塾以教其人。”

就这样,“范氏义庄”=“义田”+“义宅”+“义学”。范仲淹首创的“范氏义庄”于北宋皇祐二年(公元1050年)为起点,开始运作。

办完这件大事以后,范仲淹就陷入了晚年的病痛之中。两年后的皇祐四年(1052年),他在调职上任的途中,逝世于徐州,只留下了他亲自首创的“范氏义庄”。

值得一提的是,范仲淹能够设立“范氏义庄”,相当不易。

不易之一,是他为此付出全部的官俸积蓄。这份儿豪爽,就不是人人都能做到的;

不易之二,则是他克服了个人的情感和好恶。因为,在苏州的范氏族人,对范仲淹本人及其母亲,并不好,甚至很坏。这份儿大气,也不是人人都能做到的。

范仲淹幼年丧父,二岁而孤。他的母亲谢氏贫困无依,只得抱着两岁的范仲淹,改嫁淄州长山人朱文翰,范仲淹也改从其姓,取名朱说。长大成人的朱说,在中举做官后,才于天禧元年(1017年)在担任集庆军节度推官时,归宗复姓,恢复范仲淹之名。

范仲淹虽然做了官,可范氏族人或许是出于对其母再嫁的歧视,或许是害怕范仲淹认祖归宗后会要求重新分配族产,对母子二人相当冷淡,间有恶语相向者。范仲淹没有办法,只好频频声明,“止欲归本姓,他无所觊”。

所以,范仲淹首创“范氏义庄”,是典型的以德报怨。豪爽大气,相当不易。

在范仲淹的身后,“范氏义庄”的生存发展,历经千年,历经曲折。

两宋时期,“范氏义庄”发展平稳。

当时范仲淹的身后影响还在,而且他的次子范纯仁更是官至宰相,官当得比父亲还大。范纯仁继续维护义庄的发展,增买义田,扩大义庄规模,修订完善义庄规矩,还为义庄争取到了朝廷褒奖、税收优惠减免等扶持政策。

元朝时,“范氏义庄”因为有利于减轻国家负担,维护地方稳定,仍然获得了政府的认同。曾经有一次,元朝的苏州官吏打算一改前例对义庄的田亩进行征税,当时的义庄管理人范士贵马上向朝廷报告,又一次维护了义庄利益。

明朝时,义庄的发展遭遇了困难时期。因为明朝对江浙地区的重税政策,“范氏义庄”也未能蠲免,导致义庄租米收入每况愈下,维持困难。这时,官至浙江按察司提学副使的范仲淹第十六世孙范惟一,成为义庄复兴的关键人物。正是在他辞官回苏州后的亲自经理之下,范氏族人克服了种种困难,复兴了义庄。至明末,范仲淹的第十七世孙范允临官至福建参议,先后两次斥巨资,再购田千亩,再一次扩大了义庄规模。

清朝,范仲淹第二十世孙范弥勋又向义庄捐田一千余亩。至嘉庆二十年,“范氏义庄”拥有义田高达4892亩。同时,清朝历代统治者恢复了对“范氏义庄”的税收优惠政策,使得义庄终于跨入了发展史上最为昌盛的时期。清末宣统年间,“范氏义庄”义田达到了5300亩的巅峰。

民国时期,“范氏义庄”仍然得到了发展,范氏族人依然沐浴在近千年前祖宗范仲淹的爱心之中。

为毛能运行近千年?

“范氏义庄”运行近千年,是中国历史上延续时间最长、运行规模最大、管理最严密、影响最广泛的私家慈善机构。独此一家,别无他例。

范仲淹能够首创这个传奇,原因值得探究。

我把第一个原因,归结于范仲淹的人格魅力。

范仲淹一生文武兼资,出将入相。上马能管军,把边疆军队训练得兵强马壮,“军中有一范,西夏闻之惊破胆”;下马能管民,把地方州郡治理得夜不闭户、路不拾遗,“范公堤”至今遗爱在民。

而且,他还留下了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的千古名句,获得了历朝历代统治者“人臣典范”的认同。正是因为认同范仲淹的人格魅力,统治者们才认同了“范氏义庄”的存在,并给予了一定的扶持政策。

有了这些扶持政策,“范氏义庄”才在历朝历代,都能获得生存和发展。

第二个原因,在于“范氏义庄”有一套不断完善并且行之有效的制度。这个制度,起始于当年范仲淹手订的那十三条“规矩”。这个“规矩”,后来经过他的次子范纯仁和历代范氏子孙修订、完善,形成了一整套行之有效的制度体系,保证了“范氏义庄”的千年勃兴。这个道理其实也很简单:人治一时,法治一世。

第三个原因,则在于范仲淹直系子孙,对于范仲淹首创“范氏义庄”这一理念的坚持。不仅是儿子坚持父亲的理念,也不仅是孙子坚持爷爷的理念,而是近千年后第二十世子孙、第三十世子孙还在坚持祖宗的理念。这,就是传奇了。

试问,这一点,中国有几个家族做到过?

大哉,范仲淹。

历史大学堂官方团队作品 | 文:章雪峰

002.png)