谈起潮客小镇𨻧隍(留隍),人们经常会提到万江古庙,提到宋帝昺曾经留宿的往事。

但是藏着万江古庙风景区之内的曾公亭,却往往让人忽略,最多也是一笔带过而已。

关于曾公亭背后隐藏的往事,体现了𨻧隍(留隍)人的恩义情怀,其精彩不逊宋皇留。

小小曾公亭,大显𨻧隍人的恩义情怀

【原创】潮客小镇网 乡土小组 2022-03-24

留隍=𨻧隍

如果说留隍人会讨厌一个历史人物,我想应该是吴钩。

如果说𨻧隍人最感恩的一个历史人物,那曾公应该是排在前列的。

关于万江古庙的描述

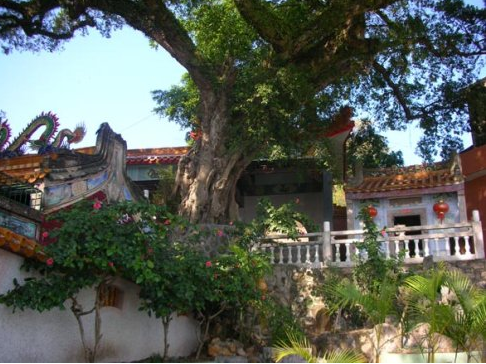

万江古榕古庙风景区,位于𨻧隍镇宫汶头。东临韩江,北靠红岽,秀色于青山绿水之间。

举目眺望,高大挺拔、枝繁叶茂的榕树参天,虽久经沧桑,但仍显得生机勃勃。其中两株母榕已近千年树龄,称群榕之首,树身粗壮,有数人合抱之大,高达几十米。古往今来是百鸟聚集之地,百鸟带回来的各种奇异种子寄生于树上,便之年年孕育新枝,树叶越来越茂密。今已像巨大绿伞一样,几乎覆盖着整座风景区。万江榕色为风景区增胜无限,凡来此参观的人,无不啧啧称奇,赞叹不已。

高大的山门气势恢宏,门上写着“万江胜景”四个大字,楹联写着“万物有情朝佛国,江山无恙际明时”,均为中国佛教协会副会长净慧大和尚亲笔所书。透过大门,殿阁高脊巍峨,飞檐凌空,赭黄夺墙,紫檀巨柱,给人一种古朴雅致、庄严肃穆之感觉。

旋入正门,沿着石级而下,便是万江古庙。古庙小巧玲珑,烟雾缭绕。这里供奉的是被视为地方保护神的福德老爷,家乡人民尊其为吉祥的化身,每逢初一、十五,善男信女纷纷前来敬奉神灵,历来香火鼎盛。万江即𨻧隍前称,因而万江古榕古庙成为𨻧隍的标志,旅居外地的游子一望见榕林古庙分外亲切,心情顿开。

顺着石级而下,转角处有一亭阁,曰“万江亭”,亭分两层,古色古香。登楼凭栏俯望,韩江浩浩而来,江面船帆点点,𨻧隍大桥有如长龙卧于江面间,纵目四眺,凤凰山势起伏有致,逶迤多姿,山川美景尽收眼底,顿觉心胸开旷,天地浑然一体。

从右边石级而上,便是关帝庙、玄天上帝庙、曾公亭、彩色长廊等景点。各景点或依山就势,或筑台傍水,错落有致,变化灵活。地方传统建筑装饰丰富了造型艺术,如关帝庙屋顶上的“双龙吐珠”,屋脊上的“八仙过海”人均塑像,均神采盎然,栩栩如生。墙壁及檐角、柱头、横梁、门楣等彩画各种古代人物、山水图画,多姿多态,竟象横生。随着地形的高低错落,多采幽雅别致的石级,连接各个景点,增加了风景区的自然野趣和层次感。

1993年4月,“万江古榕庙”被列入丰顺县重点文物保护单位。

一笔带过的历史丰碑

曾公亭的描述往往是一笔带过。

关于曾公的描述,在已故朱友坚老师和林韩璋老师的相关乡土著作中,还提到义冢。

义冢

义冢,顾名思义:义即道义,免费资助属义举;冢,即葬死人的坟地。义冢始于宋元丰年间,朝官陈向南巡河南省,夜宿祠堂,半夜忽闻祠外若有人声啼哭,开窗望之,却见“鬼火”走动。清早起来见祠外尸骨遍野,皆因家贫无力埋葬,好生伤情,即令划地数顷以作收葬之地。如此演传下来。

民国26年,𨻧隍来了个驻军营长曾存三,倡议地方绅士林史轩、黄国謇捐款,划“麻竹坑”数顷之地作为义冢,称“麻竹坑义冢埔”。今万江古庙旁有曾公亭以纪念。

原名曾宪雍,参军时改名曾存三。(曾公后人口述提供的宝贵资料,详见:《小小曾公亭续篇,曾公后人口述,曾存三营长往事》)

这个曾营长,还有一个风水上的奉献,就是组织投石扩建宫汶头的拒头,也就是万江古庙前面这个半圆形石头篱笆的基础位置。

从这个角度看过去,是比较清楚的。

解放前,韩江的水流经过𨻧隍段,水流湍急,水势不断的侵袭街道以及青金巷一带的岸边。

耕地农田,甚至沿河的房屋都受到很大的威胁。

曾公家学渊源深厚,据推测应该是江西杨公曾姓弟子的后裔,虽是军旅行伍出身,有大爱。

组织福荫百世的民生工程,相当于𨻧隍的都江堰。

在扩建宫汶头拒头的过程中,受到东𨻧陈勉吾将军家族的反对,从地理角度,认为这对东阝留铺头一带的风水不利。

曾公居然能够说服,并且使得工程顺利进行,奠定的基础直到如今。

当时曾公如此解释,水流缓慢下来,对东西两𨻧都是好的。

现在想想也是有道理的,一河两岸,气场是共同的,如果西𨻧不存在,东𨻧也不会好到哪里去的。

东西一脉,唇齿相依,唇亡齿寒。

就好像太极的两仪,一方不存,另外一方也难以长存。

事实证明,现在东𨻧铺头一带还是出了朱氏家族,还有一系列的大富豪。

同时,陈氏在解放后,依然出了陈绍雄县委书记。

可见,当年的陈将军的担心是不必要的,而曾公的决定是正确的。

日月飞梭,星辰易宿,沧海桑田,现在的韩江边上,已经很难辨认当年的模样。

但是先辈人,无论是本地的还是外乡的,都为𨻧隍的发展做出了奉献,曾公亭的意义非同一般。

为什么会建曾公亭?

曾营长是一个非常有智慧的官长。

解放前,长年动荡,加上体制不完善,老百姓的生活非常艰苦,经常上顿不接下顿的。

借米借粮度日的事情是常见的。

当时环市埔埂的大富豪,黄氏家族,当家人是黄国謇,为当时𨻧隍数一的大善人。

但凡有生活困苦之人来曾公求助,曾公都开出一张借条,令其去向黄国謇借粮米, 多少家庭因此度过艰苦的岁月,度过难关。

而后来,曾公也用一块类似荣誉市民的牌匾把老百姓的欠款应付过去。

曾公亭的存在,甚至能够存留至今,隐藏在这万江古庙景区之内,正是𨻧隍人感恩的一个明证。

也许,很多人来到万江古庙观光游览的时候,会到前面的万江亭走走看看,而大都忽略了后面小小的曾公亭。

这里同样也如红岽山上的炮楼一样尴尬,因为曾公是一个国民党时代的军官,的确也不适合大肆宣传。

又如,当年周恩来和蒋介石携东征司令部短暂驻扎科兰公祠一样的尴尬,在很长时间内,𨻧隍人都不知道如何面对周总理曾经来过𨻧隍的这段历史。

1925年,周恩来、蒋介石率东征军讨伐陈炯明时,曾在𨻧隍镇科兰公祠设军事指挥部。

治史求真求实是最难的,幸好只是暂时的忽视,并没有采用错误的历史去掩盖真实的历史。

毕竟这是一个带着𨻧隍二字咬牙撑过元朝百年的地方。

街头到街尾,衣不带水,脚不粘泥

曾公于𨻧隍人还有一件大功德,那就是统一筹建了隍骑楼街——俗称“五脚砌”也是曾营长倡议并主持统一建造的,骑楼店铺前面走廊之间都有一根“红毛灰”浇铸的圆柱支撑着楼顶层,每根圆柱中心留置有从上至下的空心排水管道,方便收集顶层的雨水至街边排水沟中。

当重新修建好的𨻧隍老街道,从街头到街尾,衣不带水,脚不粘泥。

统一筹建,对市集的发展起到非常关键的作用。

如果对𨻧隍老街以及西𨻧的地势了解的人,就会知道,𨻧隍的街道能够成集市,在这样有限的土地空间,是非常金贵的,如果整个街道再稍微混乱一点,对当时的全镇,乃至韩江上下游的物流交通,带来致命的挤压。

更多的是当时市镇以及周边百姓的生活路,以及生存空间。

本段内容在潮客小镇网开始写曾公往事的时候,没有及时收录,感谢青金巷林建清主任提供了宝贵的资料!

现在及时收录,并且分享出来。

𨻧隍很多趣谈典故往事,尤其如曾公这样的大功德建设,还是存在口述历史的局面,希望我们可以记录更多,展示更多真实的历史,以及人物风貌。

让每一个来𨻧隍旅游的人,不仅知道万江古庙,更能够知道诸如曾公这样的往事,以及𨻧隍人的品性风俗传统。

大善人黄国謇是一个妙人

大善人黄国謇也是一个妙人,但凡有人来借钱借粮,就叫他们去打扫街道半日,类似现在的义务工作半天,然后其救急之钱米,几乎是不需要偿还的。

而受恩惠之人也心安理得,毕竟也是劳动所得了,有付出。

这波神操作,深得和珅的赈灾精髓。

关于大善人黄国謇的典故,那也是三天三夜都说不完。

当时的黄氏,据说是东南亚的首富,虽然有夸大之嫌,但帮助过的人,包括那些漂泊过番的𨻧隍人,数不胜数,基本上是有求必应。

当时的黄国謇就是球山中学的校董,就是专门出钱建设和各项经费开销的来源。

关于大善人黄国謇,在动荡清算的时代来临之际,突然眼睛失明,通过侨联的通道,经汕头转香港到国外就医,得以善终,也是一桩美事,至少也没有沦落到像旧上海大亨黄金荣扫大街的那种命运。

这让𨻧隍的富豪慈善史上,添上完美的一笔。

为人津津乐道,传颂至今。

上图:埔径黄厝恒元的一角,作者:东𨻧中学美术老师张碧如

天道轮回,时也命也。

时代的车轮在前进,人类越来越文明,人们也更懂得彼此相爱,互相协作,才能够更好的建设我们的家园,明天更美好!

特别鸣谢:朱友坚老师 林韩璋老师 陈其敏老师 林建清主任

整理:潮客小镇网

END

002.png)

人走茶凉,茶可以凉;

一腔热血,血不可冷。