围龙屋是客家建造的一大特色。

本文尽量收集可见的围龙屋风貌。

客家人非常团结,由于客家人行走天下,移民世界,且在海外各界,尤其是在商界不乏成功者,因此亦有“东方犹太人”之称。

——————-潮客小镇网 建筑小组

中国超级民居之客家围屋

潮客小镇网 2022-04-01

影响深远的民系之一。该民系分布于南方各地,如广东、广西、福建、江西、台湾、四川、湖南、海南、浙江等省份,近代亦有些回迁陕西、河南定居。

在古代,客家人原指一切客籍汉人,如在明代时移入云南的北方官话人群,现在仍是叫客家人。客家人交流的首要语言是客家语,客家语是古汉语的活化石,能与古代韵书记载的发音对应。而客家文化源远流长,亦被誉为中原古文化的活化石,为华夏历经岁月之瑰宝。

上图:梅州张弼士故居百侯名镇花萼楼大埔客家人,可参考住宿

全世界的客家人数达1亿人,现在客家后裔已遍布五大洲的80多个国家和地区。正所谓“地球上,凡是有太阳的地方,就有华人,有华人的地方就有客家人”。客家人非常团结,由于客家人行走天下,移民世界,且在海外各界,尤其是在商界不乏成功者,因此亦有“东方犹太人”之称。本篇随笔列举几位供大家参考:朱德;胡耀邦;他信、英拉兄妹;李光耀、李显龙父子;李东生;李河君;张国荣;黎明…(资料来自360百科)

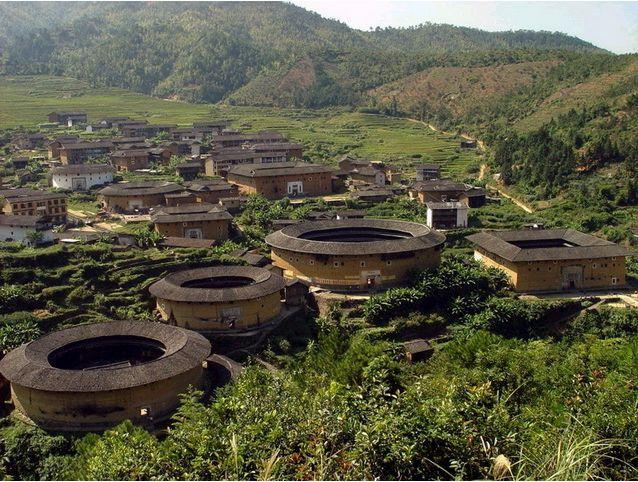

上图:青山环抱围龙屋

客家人把建房和乔迁新居亦视为重大喜庆之一,要进行隆重庆贺。建房时,房屋定位,房门定向都要请堪舆先生测定,竖柱上梁时,要张灯结彩,贴红联。新房建成后,要在入宅的前一天晚上,进行“驱邪”、“除煞”,然后才能迁入居住。

客家民居建筑的风格和形式,在不同的历史时期和不同的地区有不同的变化,有圆寨、围龙屋、走马楼、四角楼等。但其中最具代表性的是围龙屋和土楼。其中围龙屋是一种富有中原-华夏民族特色的典型客家民居建筑,客家围龙屋与华北中原地区的“四合院”、陕西的“窑洞”、广西的“杆栏式”和云南的“一颗印”,合称为我国最具乡土风情的五大传统住宅建筑形式,被中外建筑学界称为中国民居建筑的五大特色之一。

据历史学家考察,这种民宅建筑与中原贵族大院屋型十分相似,这是有其历史渊源的。客家围屋又称围龙屋、围屋、客家围等,是中国客家文化中著名的特色民居建筑。围屋始建于唐宋,兴盛于明清。

只要在客家人聚居之处,都能见到围屋的踪迹,包括中国大陆南部的广东、江西、福建省、香港新界以及台湾的屏东、云林、台中东势等。

客家围龙屋作为客家人生于斯、长于斯的主要场所,选址讲究,结构独特,工艺精致,具有极强的中国传统礼制和伦理观念,文化内涵深厚,体现了客家人对中国传统文化的深刻理解。

围屋一般来说不论建筑大小,大门前必有一块禾坪或一个半月形池塘,禾坪用于晒谷、乘凉和其它活动,池塘具有蓄水、养鱼、防火、防旱等作用。

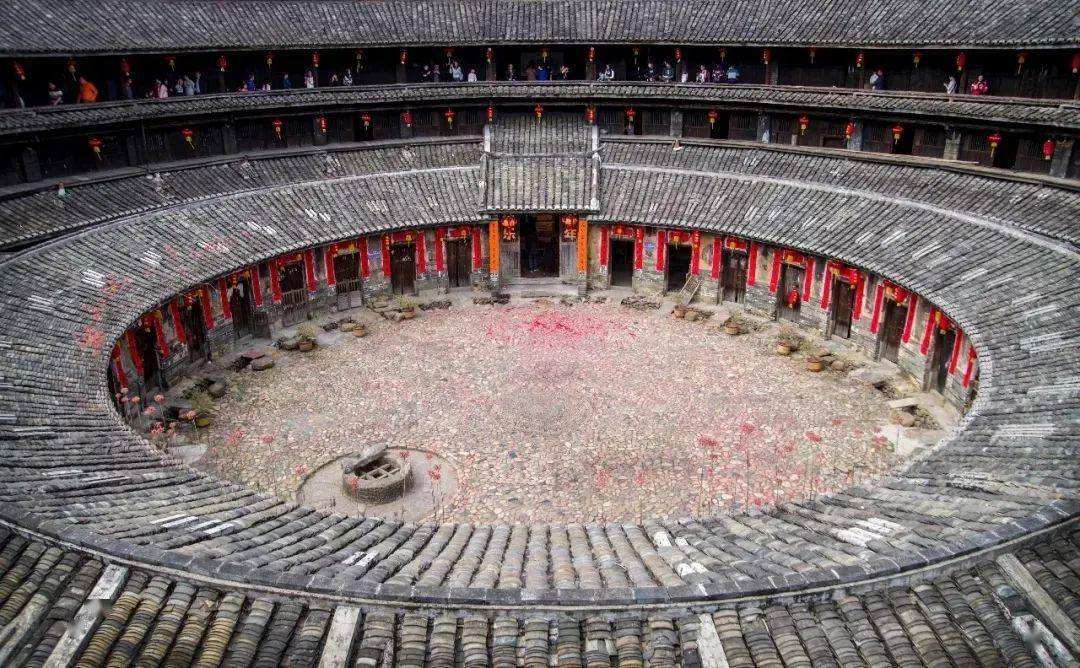

大门之内,分上中下三个大厅,左右分两厢或四厢,俗称横屋,一直向后延伸,在左右横屋的尽头,筑起围墙形的房屋,把正屋包围起来,小的十几间,大的二十几间,正中一间为”龙厅”,故名”围龙”屋。

花螺墩

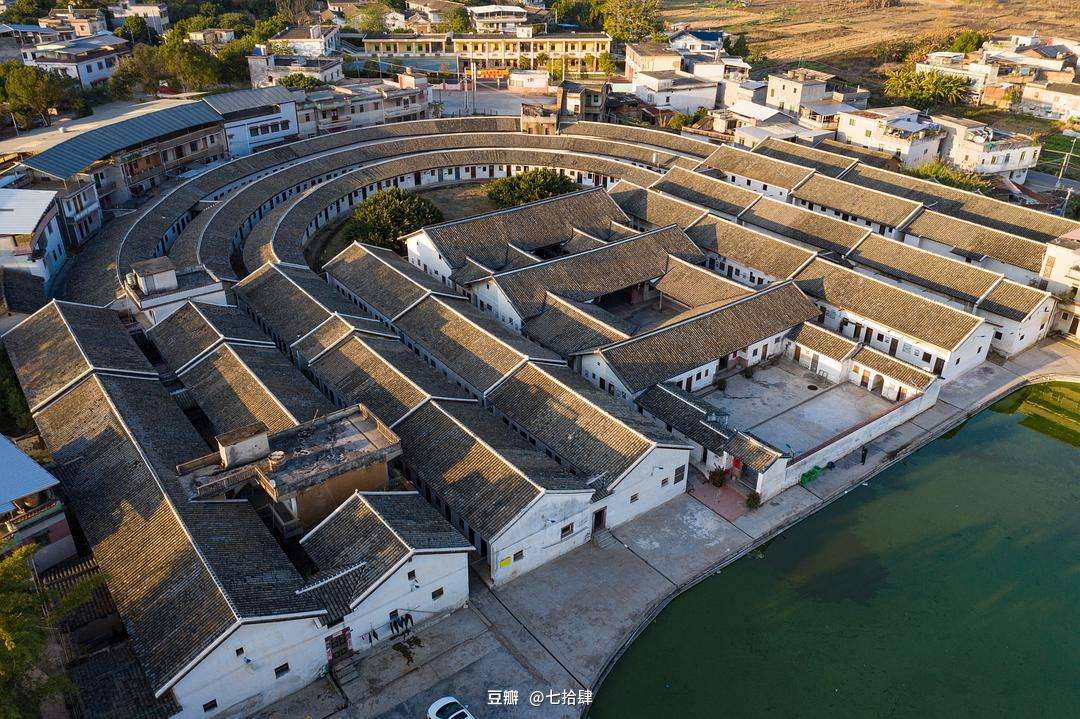

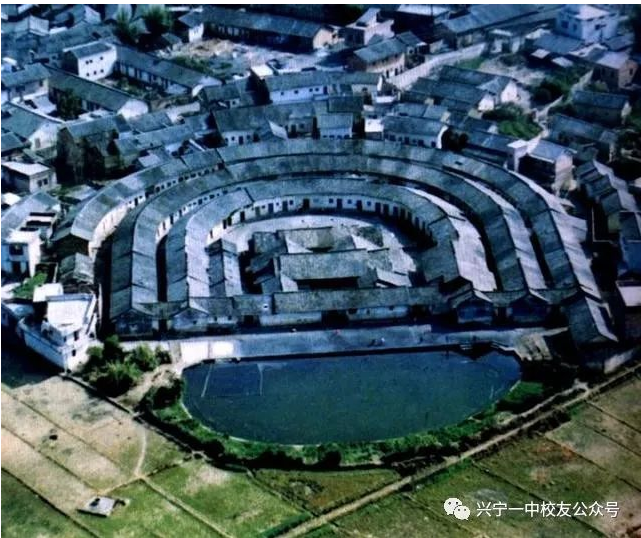

小围龙屋一般只有一至二条围龙,大型围龙屋则有四条五条甚至六条围龙,在兴宁花螺墩罗屋就有一座六围的围龙屋。

兴宁花螺墩罗屋(上图)

在建筑上围屋的共同特点,是以南北子午线为中轴,东西两边对称。前低后高,主次分明,坐落有序,布局规整,以屋前的池塘和正堂后的”围龙”组合成一个整体,里面以厅堂、天井为中心设立几十个或上百个生活单元,适合几十个人、一百多人或数百人同居一屋,讲究的还设有书房和练武厅,令人叹为观止。

兴宁围龙屋有大有小,一般是三栋两横一围屋,正中一大门,两旁一小门。大的也有多横层、多围层的,其小门也跟着层数增多而增多。如叶塘黄雀湖黄屋、宁新东兴围攻(九厅十八井)均为三层围龙,合水官塘下黄屋有四层围龙,宁新花螺墩长兴围罗屋计有六层,据知是兴宁市内围数最多最典型的围龙屋。

花螺墩长兴围罗屋的结构为三堂八横六围龙,堂分上中下三堂,横为三堂两侧纵列的房门对着堂屋的横屋,围是堂屋后面半月形的围屋的横屋,围是堂屋后面半月形的围屋。如不身临其境,是不能体会到围龙屋整体结构的意义的。围龙屋的设计与建造融科学性、实用性、观赏性于一体,显示出客家先人的出色才华及高超技艺。围龙屋与北京四合院、陕西的窑洞、广西的“杆栏式”、云南的“一颗印”并列一起,被中外建筑学界称之为中国五大特色民居建筑。客家大围屋的辉煌和衰落,走过了一千多年的历史,围龙屋成为一种历史的遗迹、一种独特的景观。

湖心坝客家围屋

湖心坝客家围屋(上图)长安围

在南粤大地北部的翁江河畔,有一处神奇的客家人聚居地——这便是素有“江尾粮仓”之称的韶关市翁源县江尾镇南塘村的”湖心坝客家群楼“,一座以大量“清明上河图”式建筑氤氲了客家人几百年耕读传家传统的神奇村落。

湖心坝客家群楼所在地——南塘村,地处翁江河与江尾河两水汇合处,地势平坦,一马平川,土肥水足。全村有土地面积288公顷,耕地面积146公顷,人口两千多人。

湖心坝客家群楼,始建于明朝正统年间(公元1436年-1449年),至今有550多年历史,为南迁入粤沈姓二世祖(人称翁祖)永初公始建,明清年间先后建设的59座围楼,除27座因年久失修而倒塌、拆除或改建外,有32座古建筑的主体结构和艺术特色仍保持着历史原貌,其中长安围、外翰弟、大夫弟、三门楼为省级重点文物保护单位。

鹤湖新居

东生围

林寨古村

观澜版画村

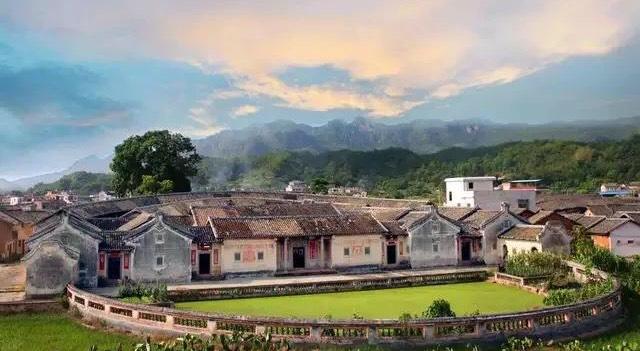

南口南华又庐

南口南华又庐

潘氏南华又庐位于梅州市梅县区南口镇侨乡村,为十六世祖潘祥初(毓辉)所建。 堂内悬有”南华又庐”匾额,题有”光绪三十年”,即1904年竣工。门联为”南华节度,华国文章”,有其典故。潘氏起源于周,毕公子季孙食采邑于潘,因以为氏。晋中牟潘岳,官居著作郎,以文章传世,名满天下,故称”华国文章”。北宋名将潘美,于宋初率军南下,克南汉,定江南,累官忠武军节度使,故云”南华节度”。潘岳、潘安均为潘氏远祖,故南口潘氏先有”南华庐”,今日尚存。而潘祥初亦喜爱传统,故将新居命名为”南华又庐”。

“南华又庐”为著名侨胞潘祥初创建于光绪三十年(1904年),是梅县最大的客家民房之一,是“广东省重点文物保护单位”。整座大屋占地面积一万多平方米,外观宏伟,气势不凡,造型独特,亭台楼阁俱全,雕龙画凤,亭台楼阁俱全,具有典型的客家民居特色。

满堂客家大围

满堂客家大围,上图

这是一种建筑风格

梅州大埔泰安楼

梅州济济楼围龙屋

梅州济济楼围龙屋位于广东省梅州市区的梅城,梅州市梅县区新城街道办事处,新行政建设区梅花山下的济济楼(属梅州市梅县区程江镇车上村辖),是一座建筑规模庞大、占地广阔的客家民居府第。

它是二十年代期间梅州市梅县区富商”陈富源汇兑庄”创办人陈济轩(梅州市梅县区程江镇西山村人),于1936年动工兴建,历时10年,1946年落成。这座民居建筑,是按堂横组成的三堂六横一枕杠的两层楼房建筑。(参观时间为30分钟)

围龙屋的建筑特色

围屋是古老客家人聚族而居的一种独特建筑,它沉睡在赣南的古老村落,主要分布于龙南、定南、全南、安远等县,因其原始单纯的布局理念与独具魅力的文化内涵而享有“东方罗马建筑”的美誉。

围屋即围起来的房屋,其外墙既是围屋每间房子的承重墙,也是整座建筑的防卫墙。在格局上,有方形、圆形、半圆形、马蹄形、八卦形等。典型的围屋多为方形,四角建有坚固的碉堡楼,外墙为坚实封闭体,墙上分布有一排排枪口炮眼,外形森严、雄伟、冷峻。简单的围屋内一般建有一栋两堂或三堂式民居,大的占地十多亩,小的仅有三开间。大些的围屋内部建有祖厅,更大的则是多层的套围,按八卦形布局。

围屋的建筑材料以砖石为主,墙体大多采用俗称“金包银”的砌法,即三分之一厚的外墙体多是由麻石、鹅卵石、青砖和糯米浆筑成,三分之二厚的内墙体用土坯或夯土垒筑。

围屋集家、祠、堡于一体,内部粮仓、水井、排污道等一应俱全,具有易守难攻的防御功能和宗族群居的亲和特性。龙南“燕翼围”造型奇特、高大雄浑,当属赣南围屋之最,其名取“举案齐眉,燕侣比翼”之意;方形围屋最杰出的代表——关西围,被日本东京早稻田大学研究中国民居的山本教授喻为“东方的古罗马,建筑史上的奇迹”。

“客居千年不是客”,客家围屋不仅是一种丰富而独特的民居建筑形式,更是千年客家文化凝聚的结晶,它于无声无息中释放出的沉郁、绵长的历史沧桑,铸就了客家人淳朴的天性和顽强的生命力度

来源:百家号 环球特色游 互联网

整理:潮客小镇网

002.png)