第一个版本:

世界五大顶级定律,你都知道吗?

2018-12-29 无忧

定律,也就是客观规律的统称,它被实践和事实所证明,反映了事物在一定条件下的发展变化和客观规律,听起来深奥,但其实了解下来的话,很多定律是和日常生活密切相关,以至于一说起来大家就会一拍大腿恍然大悟的。那世界五大最顶级定律,你都知道是哪些吗?

手表定律 ,是指拥有两块以上的手表并不能帮人更准确的判断时间,反而会制造混乱,让看表的人失去对时间的判断;其所指的另一层含义在于每个人都不能同时挑选两种不同的行为准则或者价值观念,否则那个人的行为将陷于混乱。

寓言故事:猴子与表

森林里生活着一群猴子,日子过得平淡而幸福 。一天一名游客穿越森林,把手表落在了树下的岩石上,被猴子猛可拾到了。聪明的猛可很快就搞清了手表的用途,于是,猛可成了整个猴群的明星,每只猴子都向猛可请教确切的时间,整个猴群的作息时间也由猛可来规划。猛可逐渐建立起威望,当上了猴王 。

猛可认为是手表给自己带来了好运,每天在森林里寻找,希望能够拾到更多的表。功夫不负有心人,猛可又拥有了第二块、第三块表。每块手表的时间显示的都不相同,猛可不能确定哪块手表上显示的时间是正确的,因此它自身陷入了混乱,每当有猴子来问时间时,猛可总是支支吾吾回答不上来。猛可的威望大降,整个猴群的作息时间也变得一塌糊涂 。

后来猴子们起来造反,把“猛可”推下了猴王的宝座。

破窗定律最早由詹姆士·威尔逊及乔治·凯林提出,该理论认为环境中的不良现象如果被放任存在,会诱使人们仿效,甚至变本加厉。

这个定律生活中十分常见,比如一幢有少许破窗的房子,如果那些窗不被修理好,可能会有破坏者破坏更多的窗户;一面墙,如果出现一些涂鸦没有被清洗掉,很快的,墙上就布满了乱七八糟、不堪入目的东西;一条人行道有些许纸屑,不久后就会有更多垃圾,最终人们会视若理所当然地将垃圾顺手丢弃在地上;在一家公司,有一个懒懒散散天天上班迟到日常玩游戏业绩不达标的员工,但他每月和大家拿一样的工资,那久而久之,公司里的人会纷纷效仿。

以上种种现象,就是犯罪心理学中的破窗效应。“第一扇破窗”,即第一个破坏点,也常常是事情恶化的起点。

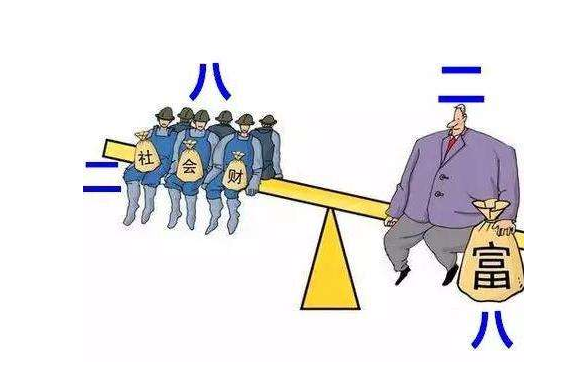

二八定律又名80/20定律、关键少数法则、不重要多数法则、最省力的法则、不平衡原则等,是由意大利经济学家帕累托发现的。他认为,在任何特定群体中,重要的因子通常只占少数(20%),不重要的因子占多数(80%),所以只要能控制好这具有重要性的少数因子即能控制全局。

目前,这个定律被广泛应用于社会学及企业管理学等。对大多数公司而言,80%的利润常常来自于20%最畅销的产品;80%的利润总是来自于最忠诚的20%客户;80%的销售量来自于20%最成功的投资或者网络营销渠道;80%的销售额来自于最优秀的20%销售人员等。

而对于个人而言,80%的工作成效总是来自于20%最重要的工作。因此在对时间进行安排时,首先从20%最重要的工作做起,往往是最有效率的工作方法。

马太定律出自圣经里有名的一个寓言:

从前,一个国王要出门远行,临行前,交给3个仆人每人一锭银子,吩咐道:“你们去做生意,等我回来时,再来见我。”国王回来时,第一个仆人说:“主人,你交给我的一锭银子,我已赚了10锭。”于是,国王奖励他10座城邑。第二个仆人报告:“主人,你给我的一锭银子,我已赚了5锭。”于是,国王奖励他5座城邑。第三仆人报告说:“主人,你给我的1锭银子,我一直包在手帕里,怕丢失,一直没有拿出来。 ”于是,国王命令将第三个仆人的1锭银子赏给第一个仆人,说:“凡是少的,就连他所有的,也要夺过来。凡是多的,还要给他,叫他多多益善。”

这就是“马太定律” ,反映当今社会中存在的一个普遍现象,即赢家通吃,成功乃成功之母 。

这就是“马太定律” ,反映当今社会中存在的一个普遍现象,即赢家通吃,成功乃成功之母 。

墨菲定律是一种心理学效应,由爱德华·墨菲提出,它的核心思想就是“如果你担心某种情况发生,那么它就更有可能发生”。

这种心理效应时刻可发现在我们的日常生活中,就是大家常说的“怕什么来什么”。“墨菲定律”其实就是告诉我们:容易犯错误是人类与生俱来的弱点,无论现在时代进步多快,科技有多发达,事故都会发生。所以在事前尽可能想得周到一些,全面一些,如果真的发生不幸或者损失,那就笑着面对吧,关键在于总结所犯的错误,而不是刻意的去掩饰它。

读点心灵鸡汤,扯皮的时候,可以显得自己不会太无聊。

第二个版本:

(点击下面,下载按钮,观看视频。)

第三表版本:

每个程序员都该知道的五大定律

定律-或称法则,可以指导我们并让我们在同伴的错误中学习。这篇文章中,我将介绍我每次设计或实现软件时出现在我脑海的五大定律。其中有些和开发有关,有些和系统组织有关。它们可以帮助你成为合格的软件工程师。

墨菲定律

“凡是可能出错,就一定出错。”

这条定律来源于 Edward Murphy —— 一名航天工程师在 50 年代初对火箭测试失败的回应。这条定律给我们的启示是永远在系统关键地方使用防御性设计,因为系统某些地方总会出错!

这条定律很容易引入软件工程领域。当你将软件暴露给终端用户,他们会创造性地输入一些出人意料的内容,使系统宕机。所以你需要让你的软件足够健壮,能够检测并警告非预期行为。

当你在机器上运行软件时,任何地方都有可能发生问题 —— 从硬盘上的系统到数据中心的电力供应。所以你必须确保你设计的架构在每个层级都可以应对故障。

我曾经有机会领略过几次墨菲定律。 举个例子,我曾经在一个批处理框架中使用字符串“null”来表示空值,我并不认为这有问题,直到有个名字叫“Null”的用户提交了一个交易订单,我们的报表流程中断了几个小时…… 还有一次,在另一个项目中。当所有东西都准备好部署到生产环境了,突然 Azure 基础设施故障导致我们运行自动化脚本的服务器宕机了。

现实世界中的经验教训提醒着我生活的艰难 —— “凡事可能出错,就一定出错”。 所以,心中牢记墨菲定律,设计健壮的软件。

Knuth定律

“在(至少大部分)编程中,过早优化是万恶之源。”

这条定律也是 Donald Knuth 的经典语录之一,它告诫我们不要过早优化应用程序中的代码,直到必须优化时再优化。

的确,简单易读的源码可以满足 99% 的性能需要,并能提高应用的可维护性。最开始使用简单的解决方案也让后期性能出现问题时更容易迭代和改进。

垃圾自动回收的编程语言中,字符串的连接常常是过早优化的例子。在 Java 或 C# 中,String 对象是不可变的,我们学会使用其他结构动态创建字符串,比如 StringBuilder。但事实上直到你分析完个应用程序前,你并不知道 String 对象创建了多少次并对性能的产生多大影响。所以首先编写尽可能整洁的代码,之后在必须的时候再优化,往往这样做更有意义。

然而,这条规则并不应该阻止你去学习编程语言的性能权衡和正确的数据结构。并且,正如所有其他性能问题,你在优化前要测量开销。

North定律

“每一个决定都是一次权衡”

好吧,我承认这是取自 Dan North 的演讲 Decisions,Decisions,它目前还不是公认的定律。 但这条语录影响了我做的每个决定,所以我把它放在这。

开发者日复一日的生活中,我们每天都做无数个大大小小的决定。从命名变量到自动化(手动)任务,再到定义平台架构。

这条语录强调无论你做的选择是什么,你总会放弃一个或多个选项

但这不是最重要的。 最重要的是理智地做出决定,了解其他选项,清楚你为什么不选择它们。你要始终根据当前你掌握的信息来权衡并做出决定。

但是如果后来你了解到新的信息,并发现之前的决定是错误的,这也没关系。关键是记清楚你为什么做出那个决定,重新评估新的选项之后再做出新的理智的决定。

重复一遍

“每一个决定都是一次权衡”

所以,做出选择并对所有选项心知肚明。

Conway定律

“系统设计的架构受限于生产设计,反映出公司组织的沟通架构”

在 60 年代,一位名叫 Melvin Conway 的工程师注意到公司组织结构影响到他们开发的系统的设计。他用一篇论文描述了这个观点,并命名为“Conway定律”。

这条定律很适用于软件开发领域,甚至体现到代码层面上。交付软件组件的各个团队组织结构直接影响到组件的设计。

举个例子,一个集中式的开发者团队会开发出各组件耦合的整体应用。另一方面,分布式的团队会开发出单独的(微)服务,每一部分关注点分离清晰。

这些设计没有好坏之分,但它们都是受到团队沟通方式的影响。在全球有大量独立开发者的开源项目,通常是模块化和可重用库,这就是很有说服力的例子。

如今,将大的集成应用解耦成微服务已成趋势。这很棒,因为这可以加速交付使用项目。但你也应该牢记 Conway定律,在公司组织构建中投入与技术开发同样多的工作。

琐碎定律(帕金森琐碎定律)

“组织成员投入大量精力到琐碎的事情上。”

这条定律论点是在会议中花费的时间与事情的价值成反比。的确是这样,人们更愿意把注意力和观点放在他们熟悉的事物上,而不是复杂的问题上。

帕金森给出一个例子,一场会议中,成员们讨论两件事:为公司建核反应堆和为员工建车棚。建反应堆是一件巨大而复杂的任务,没有人能完全掌控全局。他们完全信赖流程和系统专家,并很快接受了项目。

另一边,建车棚是一般人都可以做的,每个人都可以对颜色有意见。事实上,每个会议成员都会表达自己的意见,使得建车棚的决议所花费的时间远远超过建反应堆的。

这条定律在软件行业十分出名,这个故事随后也被称为车棚效应

举个例子,开发者会花费更多时间到讨论正确缩进或函数命名,而不是讨论类的职责或应用架构。这是因为每个人都能认知几个字符的变动,但项目架构的变动则需要巨大的认知负载

你能注意到的车棚效应的另一个例子是 Scrum 演示。不要误会我,我喜欢演示,我认为这是一个很好的机会来面对用户并获得对应用程序的反馈。但通常 Scrum 演示过程中的讨论会转向琐碎问题,而不是审视全局。这些讨论也很重要,但你应该注意权衡更重要更复杂的问题。

一旦你了解这种规律,你将在会议和交流中发觉这种行为。 我并不是让你在每次讨论中避免“小”问题,提高你的意识可以帮助你关注真正的问题,并为这些会议做好准备。

结论

这五条定律只是我们行业中总结出的教训中一些例子。随着软件开发经验的增长,我们将会学会更多。 尽管其中某些定律现在看起来是常识,我始终坚信了解这些原则可以帮助你识别这些模式并做出反应。

002.png)

投保必看五大黄金定律:“墨菲定律”是种心理学效应

4321定律:合理分配家庭财产

人们在长期的理财规划中总结出一个一般化的规则,就是所谓的“4321定律”,家庭比较合理的支出比例是:40%的收入用于买房或股票、基金等方面的投资,财富保值增值。也可适当配置理财类保险产品;30%用于家庭生活开支,保证基本生活;20%用于银行存款,以备不时之需;10%用于保险规划,管理人生风险。 2

墨菲定律:以防万一的准备

“墨菲定律”是一种心理学效应,意为“如果事情有变坏的可能,不管这种可能性有多小,它总会发生。”就如中国人喜欢说的一句俗语“天有不测风云”一样。事情如果有变坏的可能,不管这种可能性有多小,它总会发生。保险买的就是一个心安。虽然不能杜绝风险发生,但是能够在风险发生后用另一种形式防止家庭的二次伤害!

31定律:有贷款更得有保险

31定律指的是每月的房贷还款数额以不超过家庭月总收入的三分之一为宜。一旦超过这个标准,家庭资产比例结构发生变化,面对突发状况的应变能力便有所下降,生活质量也会收到严重影响。所以为保障家庭资产,要针对贷款作相应的保险规划,保一份与房贷等额的保险,可有效转移面临重大变故时的贷款压力!

80定律:风险投资多少看年龄

80定律就是:可投资数额=(80-你的年龄)*1%。比如以股票投资为例30岁时股票可占总资产50%,50岁时则占30%为宜。投资资产占比与年龄成反比,年龄越大,你投资的数额就减少点吧。因为随着年龄的增长,抗风险能力低,风险投资比例逐渐降低。保险作为长期的理财工具,所占比例应逐渐提高。

双十定律:家庭保险要合理配置

双十定律指的是“保险额度不要超过家庭收入的10倍”,以及“家庭总保费支出占家庭年收入10%为宜”。消费者可以通过“双十定律”的保险原则,对个人乃至整个家庭的保险规划进行科学、合理、有效的订制与评估。家庭保险‘双十定律’在实际运用中,上下浮动5%以内均为正常的区间。